工作・造形・クラフト

モザイクなどの平面構成遊びや、積み木に代表される立体構成遊びでは、出来上がった「作品」は再び分解されて、もとのパーツに戻ります。でも、創作遊びでは、作品は子どものものとなり、飾ったり、身に付けたりすることができます。

また、使う素材や組み合わせも自由なので、型にはまらない創作ができるのも魅力です。とはいえ、よい材料を用意してやることも大切です。

コンタモ

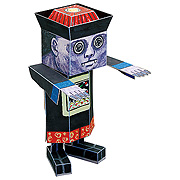

重ねて作る立体アート

紙でできたパーツを重ねていくだけで、躍動感あふれる作品が作れるペーパークラフトです。 パーツはあらかじめカットされているので、台紙から簡単に切り離し可能です(ハサミ不要)。番号に従って順番に接着剤でくっつけていきます。 木工用の接着剤が扱いにくい時は、スティックのりでも大丈夫です。 地味な作業で集中力がいりますが、没頭出来ます。 完成したら色を塗って、自分だけの作品にしてみよう!

はさみを使う

ここで紹介するはさみは、使いながら「はさみを上手に扱うコツ」をしっかり覚えさせてくれる道具です。苦手な操作や力加減を助けてくれるので、「できた!もっとやってみたい!」という喜びと意欲を味わえます。

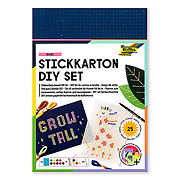

商品例

以下に並んでいる商品は一部分です。 すべての商品(8点)を見るにはこちら

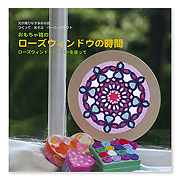

切り紙で遊ぼう

紙を折ってから、適当にはさみを入れて、その後紙を広げると、意外な模様が現れますよね。開く瞬間、期待でわくわくします。

実は、この遊びは江戸時代に「紋切り遊び」として親しまれていたそうです。しかも、伝統的な紋が現れるような型紙があったんですね。

ここでご紹介する「紋切り型」は、型紙と紋切用紙、読んで楽しいブックレットなどがセットになっています。

カッターを使うので、小学校高学年くらいから。それより小さい子どもと楽しむなら、まずは、はさみだけでできる「もんきりがた らくらくの巻」をお薦めします。

折り紙

折り紙は、世界に誇る日本の遊びです。折り紙の本がたくさんあるので、子どもの年齢や興味に合わせてお選び下さい。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品例

以下に並んでいる商品は一部分です。 すべての商品(3点)を見るにはこちら

からくりパズル工作キット

からくり創作研究会企画・製作による「からくりパズル工作キット」です。キットに入っている材料は、必要な大きさにカットされ、穴などの加工も済んでいます。説明書を見ながら、ボンドを使って組み立てます(木工用ボンドはご用意下さい)。

自分で作ることで、「からくり」の秘密ががよ〜くわかります。作ったら、友だちに「開けてごらん」と言って手渡すのも楽しいよ。

写真は完成したものに、さらに彩色されています。実際には彩色されていないので、絵の具やペンなどで好きな色を塗って、自分だけのオリジナル作品を作りましょう!

キットに入っているもの

- カットされ加工された木材(カツラ、合板ほか)

- 必要に応じて、ピン、磁石など

- 詳しい作り方説明書

作るのに必要なもの

- 木工用ボンド

- 手ぬぐい(手に付いたボンドをぬぐうため)

- 絵の具など(必要に応じて)

ヒンメリ フィンランドの伝統装飾

北欧フィンランドでは、クリスマスになると、麦わらで作ったモビール「ヒンメリ」を飾るそうです。八面体をベースにした形状は、すっきりしていて美しいです。

作り方は下記の本に詳しく書いてあります。麦わらは、専用の細長いものもありますし、ない場合はストロースター用のものを流用してください。

商品例

以下に並んでいる商品は一部分です。 すべての商品(4点+α)を見るにはこちら

ダンボール工作キット ~makedo~

モノとモノをつなげたり組み合わせることでモノづくりを楽しむための、何度でも繰り返して使うことができるコネクターです。

お菓子の箱やダンボールを再利用し、お家や鎧、車やロボット、実用性のあるものもないものも、自由に作れます。

セット以外にも、足りなくなったコネクター単体や、道具ひとつでも取り寄せ可能です。

商品例

以下に並んでいる商品は一部分です。 すべての商品(3点)を見るにはこちら