長崎の平和公園にあります。

長崎の平和公園にあります。

長崎の平和公園にあります。

長崎の平和公園にあります。

長崎の平和公園にあります。

長崎の平和公園にあります。

今日は長崎にやって来ました。夕方諫早の保育園で仕事があります。それまで長崎の観光をしようと思います。先ずは原爆資料館を訪ねました。

今日は長崎にやって来ました。夕方諫早の保育園で仕事があります。それまで長崎の観光をしようと思います。先ずは原爆資料館を訪ねました。

石井桃子さんの開いたかつら文庫のかつらというのは、実は月桂樹の木のことなんですね。この間かつら文庫に行ってその事を知りました。写真は我が家の月桂樹の木、バックは裏山。ピンクのは桃の花です。柿田&直子

石井桃子さんの開いたかつら文庫のかつらというのは、実は月桂樹の木のことなんですね。この間かつら文庫に行ってその事を知りました。写真は我が家の月桂樹の木、バックは裏山。ピンクのは桃の花です。柿田&直子

静岡の桜はもう満開です。まだ祭りも始まっていないのに。ここは静岡の中心、駿府公園のお堀、百町森から歩いて五分位の場所です。

静岡の桜はもう満開です。まだ祭りも始まっていないのに。ここは静岡の中心、駿府公園のお堀、百町森から歩いて五分位の場所です。

前回紹介した『子どもの図書館』の著者石井桃子さんが初めて訳したのが『クマのプーさん』。石井さんはここから翻訳家としての一歩を踏み出したのです。主人公のちょっと頭の足りないぬいぐるみのクマが繰り広げるひょうひょうとした世界、たまらなくいいですね。でも、著者はジャーナリストという事もあって、世の中を斜めに見ている視点がある。ただの童話じゃないんです。「どこが面白いの?」なんて言われることもよくあるん。さあて、あなたはプーさん好き派ですか?それとも...。一度読んでみてください。写真はオールカラー横書きのアニバーサリー・エディション、2,730円、もうじき続編の『プー横丁にたった家』のアニバーサリー・エディションも出ます。柿田&直子

前回紹介した『子どもの図書館』の著者石井桃子さんが初めて訳したのが『クマのプーさん』。石井さんはここから翻訳家としての一歩を踏み出したのです。主人公のちょっと頭の足りないぬいぐるみのクマが繰り広げるひょうひょうとした世界、たまらなくいいですね。でも、著者はジャーナリストという事もあって、世の中を斜めに見ている視点がある。ただの童話じゃないんです。「どこが面白いの?」なんて言われることもよくあるん。さあて、あなたはプーさん好き派ですか?それとも...。一度読んでみてください。写真はオールカラー横書きのアニバーサリー・エディション、2,730円、もうじき続編の『プー横丁にたった家』のアニバーサリー・エディションも出ます。柿田&直子

これは日本を変えた本です。以前は岩波新書で出ていました。今は石井桃子集5(3,045円)に入っています。

1958年、石井さんはそれまで編集者や翻訳家として活躍していました。しかしながら子どもの生の反応を見たいと当時は珍しかった家庭文庫を開きます。この本はその7年間の記録です。そして、その経験を図書館の児童室に役立ててほしいと、書名は「子どもの図書館」とし、1965年に出版しました。

しかし、この本が出てから日本全国に家庭文庫が次から次にできます。石井さんの実践したかつら文庫の特長は、文庫に置く本を選ぶ事と、本と子どもを繋ぐ大人がいること、そして精神の自由がそれを支えていたことです(松岡享子さんの分析による)。それが大きな波となって日本の子どもの本の理解者を揺るがしたのです。もちろん図書館を作る運動や、児童図書館員になりたがる人を増やす事にも影響を与えました。

石井桃子さんの思いはこの後、松の実文庫の松岡享子さん、土屋文庫の土屋滋子さんと東京子ども図書館を作り、本格的に図書館員養成の事業に発展します。今思うと百町森もこの精神の流れをくんでいたのですね。百町森の原点とも言えるこの本を先ずはこのブログの最初に紹介出来たことを大変嬉しく思います。

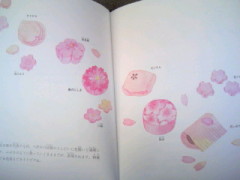

柿田&直子 今日静岡では桜が咲きました。えっ?私は花より団子ですって?そういう人は、そう、和菓子でお花見をしましょう。これは中山圭子文/阿部真由美絵『和菓子のほん』の中の絵。この本、和菓子の種類、季節、年中行事、材料、作り方、デザイン、歴史などが素晴らしいイラストとともに描かれています。1,365円です。

今日静岡では桜が咲きました。えっ?私は花より団子ですって?そういう人は、そう、和菓子でお花見をしましょう。これは中山圭子文/阿部真由美絵『和菓子のほん』の中の絵。この本、和菓子の種類、季節、年中行事、材料、作り方、デザイン、歴史などが素晴らしいイラストとともに描かれています。1,365円です。